Informazioni

Tel. 0444 510627

Mail: miriam.rizzi@libero.it

Eleganza Storica nel Cuore di Sandrigo

Esplorando la Bellezza Architettonica e Artistica di una Villa Veneta

Dal 1262 si può cominciare a parlare di “Sovella”, oggi Soella, già al tempo conosciuta come entità comunale autonoma collegata per tanti versi ad “Anzignano”, l’attuale Ancignano. Oggi costituisce una via della frazione di Ancignano che funge da collegamento tra il comune di Sandrigo e quello del vicino Pozzoleone.

Qualche cenno storico

Le notizie sulle origini della famiglia Chiericati sono molto scarne e discordanti, alcuni parlano di un certo Clerico Gatto, che l’avrebbe fondata intorno alla metà del 1200, altri invece ritengono che sia una stirpe proveniente dalla Bretagna del XII secolo, mentre una terza corrente di pensiero ritiene che l’origine di tale casata risieda in un gruppo di persone al seguito dell’imperatore Enrico VII, sceso in Italia dalla Germania. In ogni caso il prestigio della famiglia assume un forte impulso all’inizio del XV secolo, i Chiericati infatti furono abbastanza influenti nel periodo del passaggio della provincia di Vicenza sotto il controllo della Serenissima. Il culmine del successo arriva però alla metà del secolo quando Federico III insignisce Chierichino Chiericati e tutti i membri della famiglia del titolo di Conti Palatini nel 1452. Nel 1455 poi la Repubblica di Venezia dona il castello di Montegalda alla famiglia. Circa vent’anni dopo, nel 1472, poi l’imperatore Enrico VII d’Austria concede ai Chiericati di fregiare l’arma di famiglia con l’aquila nera bicipite. Durante il quattrocento e il cinquecento, inoltre, i Chiericati acquisiscono diversi territori della provincia di Vicenza, in un’area che comprende oggi la zona tra Pozzoleone, Schiavon e Bolzano Vicentino. La famiglia dovrebbe essersi insediata a Soella intorno alla metà del 1400, nella prima metà del secolo successivo poi acquisisce la chiesetta di San Marco e da inizio alla costruzione della prima residenza signorile, che nei secoli XVII e XVIII raggiungerà il suo massimo splendore.

La costruzione di Villa Chiericati occupa dunque un arco di tempo che va dal XV al XVIII secolo, assumendo con il tempo l’impostazione tradizionale della villa veneta. Il complesso nasce come centro coordinatore di attività agricole, come si evince dal tessuto murario della facciata posteriore priva di intonaco, diventando presto anche un luogo di svago e riposo. Negli anni quaranta del cinquecento vengono effettuati ampliamenti e ristrutturazioni sotto la soprintendenza di Matteo Pigafetta, zio e tutore di Valerio, legittimo erede della famiglia, che in una fase successiva commissionerà gli affreschi della sala adiacente al salone. Pertanto egli doveva essere proprietario di tutti i beni di Soella.

La villa

Il sito è composto da una grande casa padronale, una foresteria ad ovest, un breve porticato ad est con annessa l’abitazione dei contadini e un ampio giardino antistante con ai lati una barchessa ad undici arcate e la chiesetta ad est. Sul retro si scorge poi il tipico “brolo” alla veneta cintato. Sempre nella parte posteriore dell’edificio si possono notare degli elementi di chiara derivazione gotica, che inducono a rilevare l’inizio del quattrocento come epoca di erezione del complesso. L’aspetto attuale è di derivazione seicentesca, nei primi anni del colo infatti venne eretta la loggia centrale, la barchessa ad ovest e venne ampliata la foresteria. La realizzazione della loggia, della foresteria e della barchessa si devono a Scipione Chiericati e la raffigurazione delle imprese araldiche dipinte all’interno della villa testimonia la sua appartenenza all’Accademia Olimpica, di cui divenne tesoriere nel 1611.

La facciata dell’edificio principale è preceduta da un’elegante scalinata in pietra di Asiago e presenta sette arcate con alle estremità due aperture con architrave sormontate da un foro quadrato. I pilastri che separano gli archi sono alleggeriti da lesene di ordine tuscanico e le chiavi di volta, insieme alle brevi cornici al principio degli archi impreziosiscono il prospetto frontale della villa. Un grande frontone triangolare, che copre le tre arcate principali, completa ed impreziosisce la facciata grazie anche alle cinque statue sommitali attribuite ad Angelo De Putti e che rappresentano, da sinistra, rispettivamente Paride, Venere, Giove, Giunone e Minerva. Il timpano accoglie poi lo stemma della famiglia Chiericati con un’incisione alla base che riporta “Scipio Chieregatus Scipionis F. 1623”.

Tutte queste caratteristiche stilistiche suggeriscono un’impostazione scamozziana con autore collocabile tra i diversi architetti della bottega degli Albanese, celebre nel territorio fin dalla seconda metà del XVI secolo. Dopo un’attenta ricerca e diverse considerazioni si è arrivati alla conclusione che l’architetto di Villa Chiericati sia con ogni probabilità Antonio Pizzocaro, allievo prediletto di Vincenzo Scamozzi, del quale aveva assimilato l’accademismo portando alle estreme conseguenze la contestazione anti palladiana. Gli insegnamenti scamozziani e degli Albanese sembrano trovare perfetta rispondenza a Soella ad esempio con il modulo allungato dei fori a centina, con le lesene agili ed eleganti, con la distribuzione abbinata delle finestre e quant’altro.

La loggia

Quattro porte, in origine cinque, si aprono oggi sulla loggia, tutte con cimasa sull’architrave tranne la centrale che presenta un frontoncino triangolare con ai lati due figure femminili dipinte. Sulle altre sovrapporte sono invece affrescati dei busti maschili, mentre in corrispondenza delle due nicchie poste ai lati del fornice è presente un affresco che tenta di sostituire inutilmente le statue che un tempo erano lì collocate. La pavimentazione è stata riportata al suo splendore originale, dando nuova vita alle mattonelle di pietra bianca e rossa.

La stanza ad ovest del salone centrale

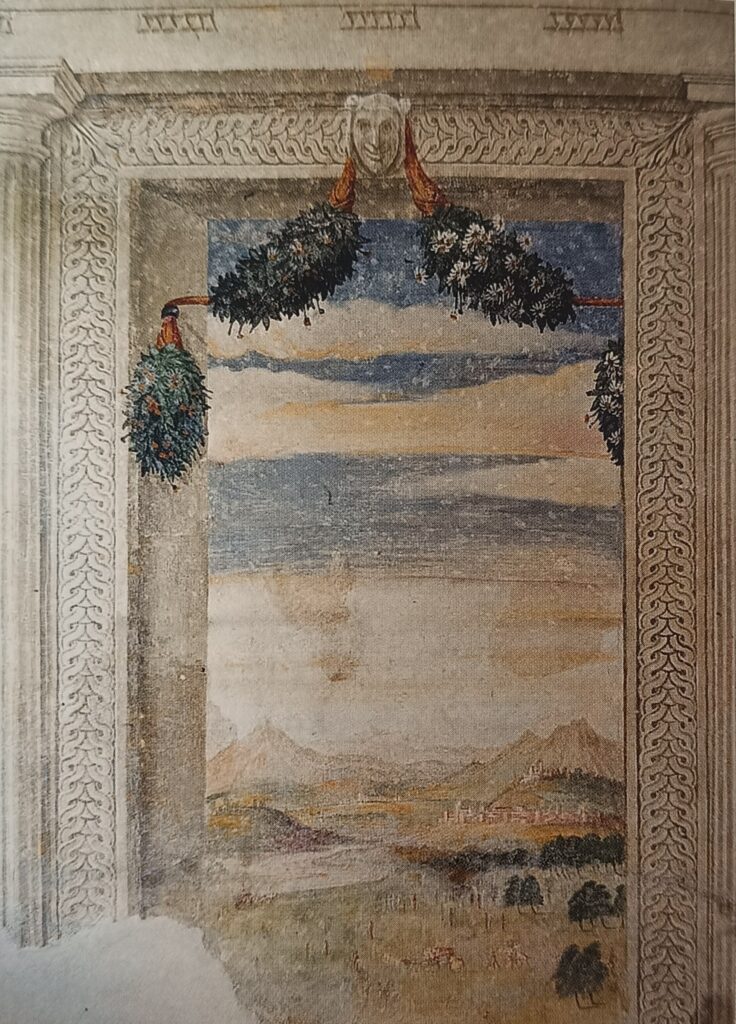

La stanza immediatamente adiacente, sul lato sinistro, al salone principale è riccamente decorata da un grande fregio che si snoda nelle pareti est ed ovest dove spiccano delle colonne doriche fittizie che inquadrano delle ampie vedute di campagna. Originariamente questi riquadri erano almeno sei, ciascuno caratterizzato da un mascherone con festoni floreali. Sopra l’architrave vi è un fregio con triglifi, bucrani e patere e sono ancora percepibili i fori delle travi alle quali si alternavano lastre di marmo dipinte.

Tra i diversi paesaggi presenti nell’affresco quello meglio conservato è quello che s trova sul lato sinistro della parete este che raffigura una visuale del panorama osservabile dal brolo retrostante la villa, con le colline di Marostica e il Castello Scaligero e il colle di Montecchio Precalcino, nonché la probabile rappresentazione della proprietà dei Chiericati a Longa di Schiavon.

Questi affreschi, e tutti gli altri di fattura cinquecentesca, sono attribuibili a Gualtiero Padovano, un noto pittore padovano.

Al di sopra del camino della parete nord una cornice inquadra un grande stemma che celebra l’unione della famiglia Chiericati con un’altra famiglia nobile, i Da Porto, in occasione delle nozze tra Scipione Chiericati e Ginevra di Girolamo da Porto avvenute nel 1620.

La stanza ad est del salone centrale

Un secondo stemma gentilizio si trova tra le due finestre della stanza ad est del salone principale. L’insegna araldica è incorniciata da un cartoccio dorato con mascheroni con una corona ricca di pietre colorate alla sommità. Un cavallo bianco alato e un gatto nero con il motto della famiglia, retti da due elmi argentati, sono posti ai lati della corona, reggono il motto della famiglia e ne incorniciano lo stemma, completato con l’aquila argentata, simbolo della Polonia, e delle fasce azzurre, bianche e rosse, che fungono da elogio ai regnati austriaci. Il cartiglio ai piedi dello stemma celebra, in un’iscrizione, Giovanni Chiericati, che fu comandante di cavalleria e ambasciatore della Repubblica di Venezia presso la corte polacca durante il conflitto con i turchi del 1470.

Il salone centrale

Si tratta sicuramente della stanza più interessante del complesso, nonché quella più riccamente decorata. Le pareti del salone centrale presentano delle elaborate prospettive realizzate da Francesco Aviani su committenza di Antonio Chiericati, che sfondano lo spazio rendendolo illusorio. Le colonne a fusto liscio posano su un basamento di marmi policromi e sono caratterizzate da coro e capitello dorati. Ogni parete è divisa in cinque fasce: la prima fascia dal basso è costituita dall’affresco di un basamento in marmo policromo, in quella immediatamente superiore sono presenti le allegorie delle arti ed episodi di vita quotidiana, sopra di esse delle vedute paesaggistiche inscritte in medaglioni dorati, al livello ancora superiore si susseguono sulle sovrapporte delle coppie di telamoni e infine troviamo una balconata che gira attorno a tutta la sala e da cui si affacciano dei figuranti e dei putti. Analizzando singolarmente ogni medaglione possiamo individuare la rappresentazione della Fama in quello a nord, il Tempo ad est, l’Amore a sud e la Vittoria ad ovest. I gruppi di personaggi che sporgono dall’affresco hanno un evidente significato allegorico. Partendo dal lato est abbiamo la Geografia Terrestre e la Geografia Astronomica, poste alla base delle colonne, e l’Amicizia e la Promessa di Matrimonio che si affacciano dalla balconata. All’ultimo livello alla parete nord troviamo invece Amor Sacro e Amor Profano, mentre a sud si riconoscono il Canto e la Musica. Sempre a sud, ma in corrispondenza del basamento delle colonne, vediamo la Scultura e la Pittura e spostando lo sguardo verso ovest l’Architettura e la Matematica. L’ordine corretto per osservare la stanza è suggerito da dei personaggi in pietra che somigliano a dei piccoli satiri, ad est, che subiscono una metamorfosi fino a divenire degli esseri umani nella parete nord.

La stanza al primo piano della foresteria

La stanza al primo piano della foresteria è decorata con un fregio continuo contrassegnato da una vivacità cromatica e dei motivi decorativi. La decorazione è caratterizzata da una serie di festoni appesi sotto a medaglioni dorati sorretti da putti, oltre che da busti d’oro incorniciati da drappi azzurri. Sulle sovrapporte due busti in valva di conchiglia che ripropongono l’immagine di due cesari sembrano voler evocare l’idea dell’impero. Le quindici imprese araldiche rappresentate dentro cartocci colorati su fondo rosso rappresentano la vera particolarità di questa sala. Uscendo nel poggiolo addossato alla stanza si trova l’emblema che conclude il ciclo delle imprese, si tratta di una meridiana senza cifre che riporta l’iscrizione “IN UMBRA DESTINO”.

La chiesetta

Eretta alla fine del XIV secolo dal comune di Soella, la chiesetta di San Marco è un edificio che da sempre ha segnato le vicende di Soella e di Villa Chiericati. In origine questo luogo contava anche la presenza di un piccolo cimitero a ridosso del fianco sud. Durante la metà del XVI secolo l’edificio passa nelle mani dei Chiericati per annessione da parte dei conti. Questo passaggio segna l’inizio di una contesa con i parroci di Ancignano, tra i quali uno, Don Pace Miotti, prende la decisione di trasferire tutto il patrimonio della chiesetta di San Marco nella chiesa di San Pancrazio. Tra questi oggetti si ricordano tre pale d’altare, un paliotto e un altro quadro. Dopo una serie di altre vicissitudini la chiesa viene sconsacrata durante la seconda metà del XIX secolo e trasformata in abitazione. Ad oggi di questo edificio rimane solo una lapide murata sull’ex facciata nel 1750.

Fotografia di F. Rizzo

Fotografia di F. Rizzo