Informazioni

Tel. 0444 659 281

Visitabile su appuntamento

Un Gioiello Gotico nel Cuore del Borgo Rurale

Esplorando la Storia e la Bellezza Architettonica di un Monumento Religioso

Situata al fondo del lungo viale che collega Sandrigo con la frazione di Lupia si erge un gioiello di altri tempi. La chiesa parrocchiale di Lupia, dedicata a santo Stefano protomartire, è uno dei monumenti più importanti e prestigiosi della diocesi di Vicenza, un esempio straordinario di architettura gotica fiorita conservato alla perfezione, nonostante le spinte ottocentesche delle correnti neoclassiche e neo palladiane, dimostrazione anche della scarsa disponibilità economica della parrocchia.

La chiesa antica

Nonostante i diversi restauri che hanno interessato la chiesa, questa ha pressoché mantenuto il suo aspetto originario quattrocentesco. Per parlare delle vicende storiche che interessano la chiesa è innanzitutto necessario ricordare che la struttura urbanistica della frazione va ricercata nell’attività dei monaci benedettini, possessori del territorio a partire dal 975, territorio che appunto comprendeva una chiesa orientata come da antica consuetudine cristiana verso levante. Nel 1471 i nobili Dal Toso ottennero il jus-patronato e Lupia conobbe un momento di rinnovamento e benessere. Simbolo più emblematico di questo momento di rinascita è proprio la ricostruzione della pieve sulla base della preesistente struttura medievale. Tramite il testamento di Niccolò Dal Toso sappiamo che la chiesa venne conclusa non più tardi del 1478, inoltre è risaputo che egli aveva molto a cuore gli istituti assistenziali, in particolare l’ospizio di Santa Maria e San Cristoforo a Vicenza, che presenta diverse caratteristiche in comune con la chiesa di Santo Stefano. Ad esempio le facciate, salvo per lievi dettagli, sono uguali, come anche le finestre delle fiancate e la terminazione trilobata. La chiesa nel XVI secolo si presentava ad un’unica navata con facciata trilobata, con elementi come i tre fori e i pinnacoli in corrispondenza delle lesene che vengono ripresi anche sul retro come si può notare sia dalla mappa dell’epoca ma anche da delle fotografie degli anni venti del XX secolo che mostrano anche la presenza di un rosone nell’abside. Nel 1582, in seguito ad una visita pastorale, Michele Priuli, vescovo di Vicenza, prescrisse di imbiancare l’edificio, di realizzare una sacrestia per conservare i paramenti sacri, di restaurare il trittico in pietra e la mensa dell’altare, oltre ad inserire una vetrata nel rosone di facciata e di chiudere l’oculo posto nell’abside. Grazie ad un’ulteriore visita dalla parte del vescovo Dionisio Dolfin nel 1623 sappiamo che in quell’ano la sacrestia non era ancora stata edificata, si fa tutava menzione alla statua della madonna del Carmine presso l’altare maggiore, probabilmente la stessa che viene ancora oggi utilizzata per la processione del Carmine. Nel 1641 accolse il vescovo Marcantonio Bragadin, anch’egli in visita pastorale, che ordinò che la sacrestia venisse eretta di lì a sei mesi, inoltre volle che il battistero venisse rivestito interamente con una lamina di rame e che l’immagine di santo Stefano nel trittico lapideo venisse sistemata. Negli anni ottanta del seicento poi il trittico lapideo della chiesa venne occultato e sostituito da un tabernacolo marmoreo e da un nuovo altare dedicato al santo patrono, nel corso del novecento venne poi posta, a ridosso del trittico, una tela raffigurante Santo Stefano tra i Santi Antonio e Sebastiano. Nel corso del settecento poi vennero edificati due altari laterali dedicati alla Vergine del Rosario e al Cristo Passo, entrambi voluti dai nobili Dal Toso. Nell’ottocento poi venne rifatta la pavimentazione, utilizzando piastrelle di marmo bianco e rosso disposte in modo alternato e diagonalmente rispetto alla navata. Questa nova pavimentazione andò a coprire le tombe di alcune personalità lì sepolte, tre di queste riscoperte durante l’ultimo restauro. Nel 1862 un nuovo organo fece il suo ingresso all’interno della pieve e nel 1863 vennero sistemate le decorazioni interne con un lavoro di ritinteggiatura, nel 1881 e nei successivi dieci anni vennero sistemati la facciata e il prospetto. Nel novecento maturò poi l’idea di ampliare lo spazio della chiesa e venne richiesto all’architetto Luigi Toniato un progetto di cui però venne realizzato solamente l’oratorio annesso alla chiesa dedicato all’Immacolata e a san Luigi. L’oratorio inaugurato nel 1910 aveva la facciata rivolta verso sud e un chiaro aspetto neogotico. Presentava una sola navata con un’abside circolare ad est, il fronte era suddiviso in tre spazi coronati con archetti pensili segnati da lesene che culminavano con pinnacoli quadrati sormontati da cono e croce. Un evento straordinario interesso la pieve nel 1920, quando Don Giuseppe Masetto levando dall’altare la pala di Santo Stefano in gloria si trovò davanti un rilievo in pietra della Madonna con il Bambino coperto da due secoli. La parrocchiale di Lupia da quel momento aumentò di prestigio proprio perché molti fedeli e visitatori erano incuriositi da questa Madonna del Carmine. Volendo analizzare gli elementi stilistici si può notare come quelli della facciata principale siano di qualità inferiore rispetto a quelli della parete sud, che presentano cromatismi più vari e articolati, ad ovest poi le decorazioni si sviluppano con un motivo floreale giallo su campo rosso. Queste differenze possono essere ricondotte ai diversi restauri oltre agli eventi atmosferici, proprio per questa ragione la parete nord, ad esempio, risulta completamente priva di decorazione. Grazie poi al ritrovamento di una fotografia del 1945 siamo consapevoli del fatto che in quel periodo la facciata principale della chiesa era prima dell’intonaco bianco che la caratterizza oggi, al suo posto d’erano invece dei mattoni a vista con pochi brandelli di intonaco. Dalla foto notiamo poi che il rosone al centro della fasciata è orano da una cornice di pietra tenera a punta di diamante o a motivi piramidali con una raggiera che divide lo spazio in sei spicchi. Anche l’ambiente interno soffrì del degrado dovuto all’umidità. nel 1904 questo venne decorato ed è possibile che il nuovo strato di malta copra in realtà delle decorazioni precedenti, questa cosa può essere confermata da alcuni brandelli di cornice ad affresco che si trovano in corrispondenza della finestra a nord. Un’altra perdita importante riguarda un affresco con una Madonna con Bambino e Santi, considerato però irrecuperabile dato il grave stato di rovina in cui si trovava, motivo per cui venne occultato. Nel secondo dopoguerra il complesso venne ampliato demolendo l’abside quattrocentesco, la sacrestia e l’oratorio. Nel 1953 i lavori vennero conclusi ponendo tre altari in pietra tenera, i due laterali del Sacro Cuore di Gesù e dell’Immacolata, ai lati, e la mansa con i due angeli ai lati del trittico quattrocentesco. Vennero poi tolti l’organo nella controfacciata, la statua di Maria bambina sulla nicchia a sinistra e il pulpito ligneo in corrispondenza della porta della navata destra. Il presbiterio venne poi rialzato di tre gradini e in seguito al Concilio Vaticano II venne adeguato con l’inserimento di un altare rivolto all’assemblea e di un ambone. Il pavimento del transetto e del coro venne poi realizzato in palladiana mentre la fascia tra navata e transetto è stata ricoperta con lastre di marmo rosso. Nel 1975 vennero riparati il tetto, le capriate del coro e del transetto, nel 1981 vennero sostituite le vecchie capriate della navata. Nell’ultimo lavoro di restauro, avvenuto tra il 2009 e il 2014, si decise di eliminare il muretto antistante la chiesa e porre una pavimentazione in porfido al posto del selciato. All’interno poi si procedette con un adeguamento liturgico ’dell’area presbiteriale ponendo un ambone stabile in pietra, per poi occuparsi del restauro del trittico in pietra e di alcune tele dipinte.

L’esterno

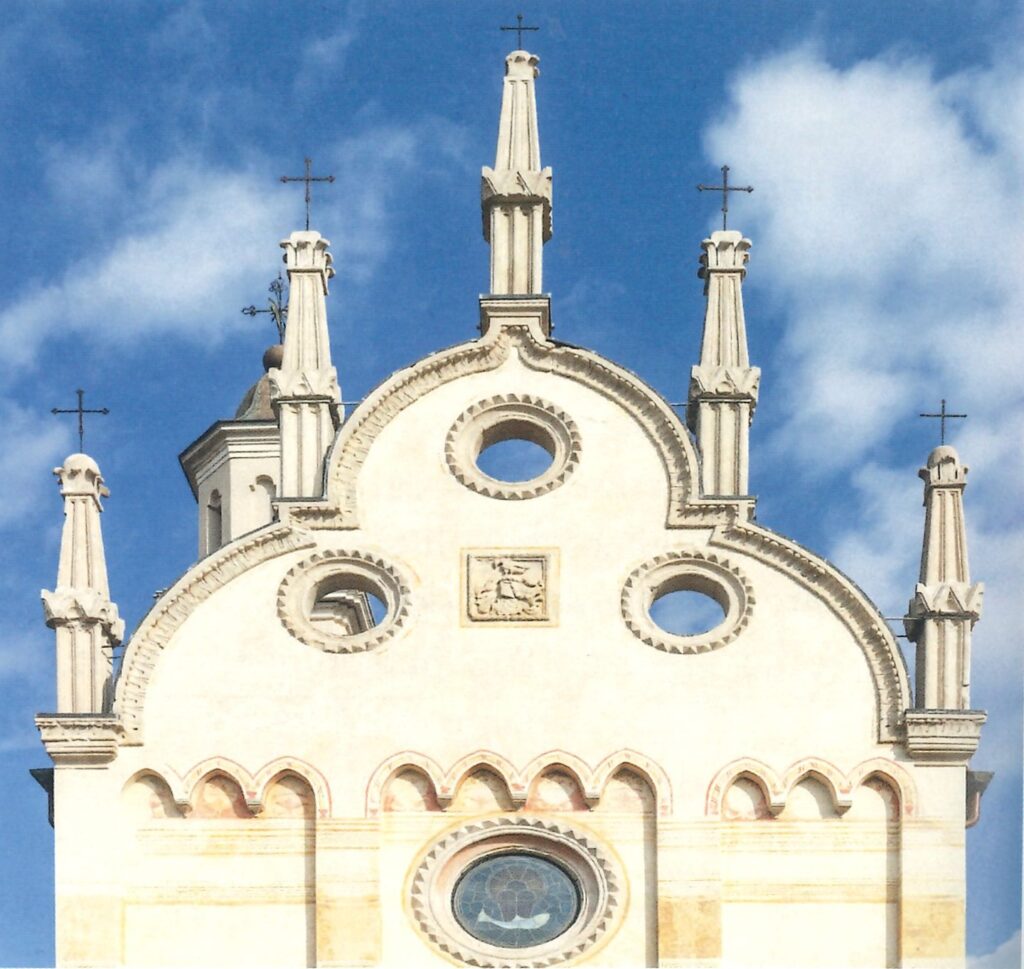

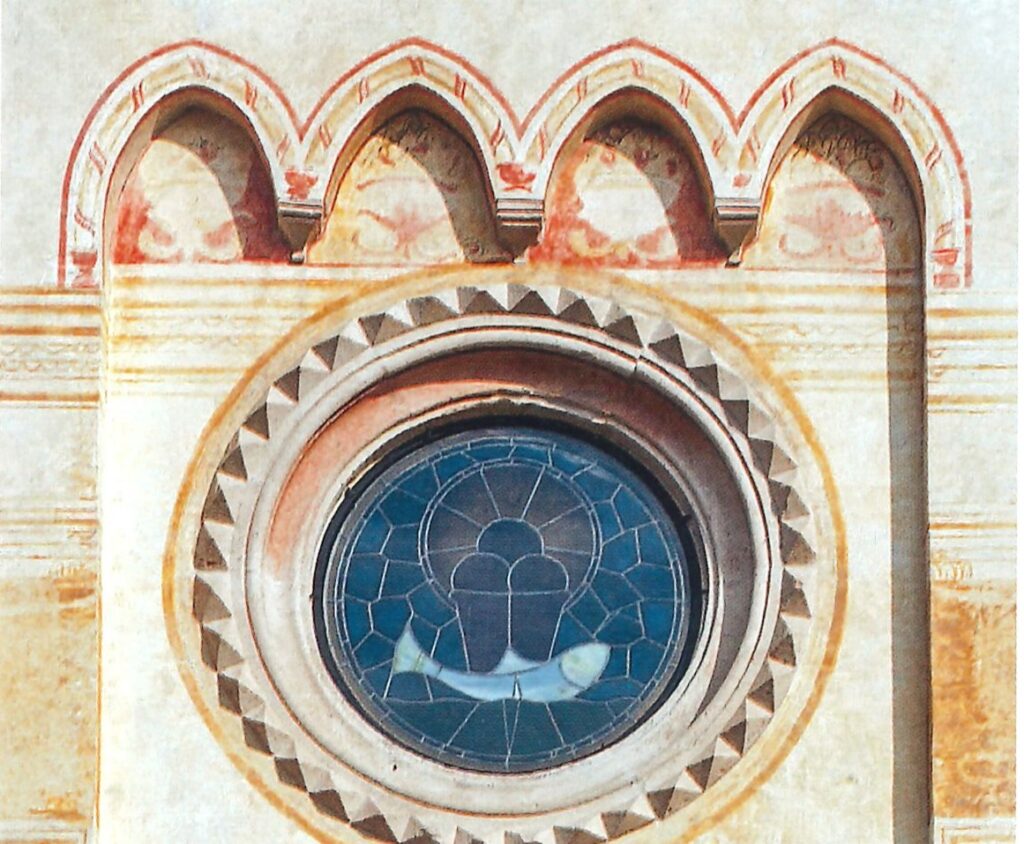

Osservando la facciata dell’edificio, contornata da un motivo a foglia stilizzata, notiamo un’armonica distribuzione degli elementi che denota, nello stile gotico lagunare, uno studio della proporzione di matrice rinascimentale. Infatti la scansione calcolata delle quattro paraste nasce proprio dal bisogno di chiarezza compositiva e dal bisogno di slanciare l’edificio. Concorrono ad alleggerire la struttura anche i tre fori circolari e il rosone centrale, contenuto dentro una vetrata che allude al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Le lesene e le arcatelle vengono poi riprese anche lungo le fiancate a meridione che presentano delle aperture con finestre trilobate, mentre sotto lo sporto del tetto corre una cornice a denti di sega. Gli archetti pensili sono disposti a gruppi di tre fra le paraste laterali, sono invece quattro nello spazio centrale, otto sono poi quelle che si collocano tra le lesene dei fianchi dell’edificio. Sul lato a nord gli archetti gotici sono però disposti in tre gruppi di sei, nonostante lo spazio sia uguale a quello del lato sud; questa cosa è dovuta al fatto che questa decorazione è stata realizzata sulla base delle preesistenze, in questo caso il campanile. Al centro della cornice lapidea della porta d’ingresso principale è stato intagliato il monogramma eucaristico di sa Bernardino da Siena, ci sono però molti altri riferimenti laici che ricordano come la chiesa fosse un punto di ritrovo per tutta la comunità, dai nobili Dal Toso ai contadini meno abbienti. Passando poi all’apparato decorativo notiamo come nel lato sud corra un fregio fitomorfo, con elementi vegetali a volute, sotto gli archetti pensili vi è poi un motivo con cesti di frutta, mentre nei pennacchi di sottogronda si osserva lo stemma dei committenti oltre alle teste di cherubini. È ipotizzabile che la base decorativa sia risalente al XV secolo, come si può intuire dai colori utilizzati. Nell’angolo ovest, infine, è posto un monumento ai Caduti delle due guerre mondiali.

Di fronte alla facciata principale della chiesa è situata una torre colombara, unico elemento superstite di un complesso più ampio. Sulla parete rivolta verso oriente, quindi verso la chiesa, si trova un’edicola che presenta al suo interno un affresco dell’Adorazione dei Magi delineata da due colonnine quattrocentesche e un capitello con foglie d’acanto e arco a tutto sesto.

Fotografia di M. Di Gangi

Fotografia di M. Di Gangi

Fotografia di M. Di Gangi

L’interno

L’accesso alla chiesa è segnato dall’antico portale in legno e sull’immediata destra notiamo un’acquasantiera in marmo rosso e bianco. La chiesa ha una pianta croce latina e al termine della navata si trova un arco trionfale che si apre sul transetto e guida lo sguardo verso il presbiterio. Lungo tutta la navata corre una decorazione modulare con conchiglie ocra intervallate da coppie di angeli bianchi che sostengono un’acquasantiera inscritti su uno sfondo ocra contornato di nero. L’arco trionfale presenta delle decorazioni che imitano marmi policromi, mentre il capitello è realmente in marmo rosso. Lungo il semi pilastro a sostegno del dell’arco ricompaiono i motivi delle lastre dipinte, nella parte esterna, mentre nella parte interna vi è un motivo a candelabra. Sulla parete sinistra della navata si apre una nicchia con all’interno la statua lignea della Madonna del Carmine. Nella controfacciata, sopra la porta principale della chiesa è possibile osservare una grande tela raffigurante Cristo morto sorretto dagli angeli di Francesco Trivellini, un’opera di inizio seicento che preannuncia già il cromatismo caratteristico del Tiepolo. Lungo le pareti della navata sono collocate le quattordici stazioni della Via Crucis, delle stampe novecentesche su tavolette di legno rettangolari sormontate da una croce.

Il transetto

Giunti al transetto notiamo sulla destra l’antico confessionale ligneo a tre finestrelle centinate e timpano spezzato alla sommità con una croce. A sinistra si trova invece il dipinto della Madonna di Lourdes, testimonianza della fervente devozione mariana della frazione. I due altari del transetto sono intitolati al Sacro cuore di Gesù, a sinistra, e alla Beata Vergine del Rosario, a destra. Entrambi si trovano all’interno di un arco decorato a finto marmo di cui colorazione giallo ocra riprendono nelle colonne, nella trabeazione a frontone spezzato e nelle lesene della mensa. Sono invece in pietra bianca i capitelli, la chiave di volta e la statua dell’angelo alla sommità dei monumenti. In ciascuna mensa è poi posto un tabernacolo a forma di tempio con porticina dorata. Accanto all’altare di sinistra è collocata una colonnina con la stata di Sant’Antonio col Bambino e il giglio, mentre sul lato opposto si può ammirare il fonte battesimale in marmo rosso.

Il presbiterio

L’ultimo restauro portò a dei rilevanti cambiamenti per quanto riguarda l’area del presbiterio, in particolare vennero sostituiti i gradini che conducevano a questa zona della pieve con una scalinata in rosso ammonitico leggermente curvata e con delle lunette laterali volte a dare spazio all’ambone e al fonte battesimale. La presenza più insigne del presbitero è sicuramente il polittico di pietra riscoperto da Don Giuseppe Masetto per caso mentre spostava il tabernacolo. La grandiosa ancona è tripartita da lesene con decorazione a candelabra che terminano con un capitello composito, il tutto poggiante su di uno zoccolo con testine d’angelo e motivi vegetali su cui sono infissi gli stemmi dei committenti, Dal Toso e Loschi, mentre in alto troviamo la trabeazione che sostiene un tabernacolo con l’immagine di Dio tra gli angeli. Entro le nicchie troviamo poi santo Stefano, al centro la Vergine con il Bambino in trono e infine a destra san Sebastiano. Ai lati del polittico sono posti due angeli adoranti in ginocchio. Sulla mensa è poi collocato il tabernacolo seicentesco con marmi policromi a cui, nel corso del novecento, è stata aggiunta l’immagine di Gesù Buon Pastore in metallo sbalzato e cesellato. Lateralmente rispetto al presbiterio sono collocate due tele attribuite alla mano di Costantino Pasqualotto, realizzate nel XVIII secolo. Sulla destra si osserva l’Annunciazione, non restaurata ed oggi in gravissime condizioni, mentre a sinistra l’Adorazione dei pastori spicca per i suoi colori sgargianti tendenti all’ocra per quanto riguarda lo sfondo in modo da far risaltare il blu e il rosso delle vesti della Vergine. Di Pasqualotto è anche la tela di Santo Stefano in gloria tra sant’Antonio e san Sebastiano, nota per aver coperto per oltre due secoli il trittico lapideo di cui abbiamo parlato in precedenza. Il dipinto è molto raffinato, morbido nei tratti somatici malgrado la debolezza del disegno, tuttavia lamenta uno stato di degrado molto avanzato. Nel presbiterio sono ancora presenti gli stalli lignei della pieve antica ed è ancora visibile la porticina in cui venivano conservati gli olii santi. Tra il coro e il trittico è stato poi posto un crocifisso ligneo dipinto e dorato in corrispondenza delle volute risalente con ogni probabilità al XIX secolo. Concentrandosi ora sulla decorazione di questa zona della chiesa notiamo come il decoro qui presente corra lungo tutto l’abside riproducendo un trompe-l’oeil con un basso drappeggio e un finto tendaggi dove viene riprodotto un modulo floreale.

La cappellina invernale

In questo luogo angusto si situano alcune opere d’arte molto interessanti realizzate tra gli anni novanta e i primi del duemila. Una prima opera che si nota ancora all’esterno della cappella è il busto bronzeo di Padre Pio, di Michele Miglionico. All’interno invece è appeso il coloratissimo crocifisso di Piero Dani, la pala della Madonna del Carmine che appare al beato Simeone Stock, di Ismaele Chignola, mentre le vetrate sono state realizzate da Francesco Cipriani Il tabernacolo e l’ambone sono costituiti da elementi marmorei recuperati dalla vecchia chiesa, mentre l’altare in legno è stato realizzato dal falegname Stefano Dal Molin, la croce invece è composta da diversi inserti realizzati in periodi e da mani differenti. Un ultimo gioiellino degno di nota è infine il Modellino del soffitto della chiesa di Gesù a Roma di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio, datato XVIII secolo.

Fotografia di F. Rizzo

Fotografia di F. Rizzo

Fotografia di F. Rizzo